沿革

寄付講座設立の軌跡

研究テーマ

基礎研究テーマ

-

01

Drug Delivery System

(DDS)研究体の中、細胞の中の目的の場所に薬を届けるためのDrug Delivery System (DDS) [薬物送達戦略]の研究を進め、ナノサイズ(10-9m)の「飲むナノカプセル」の開発を目指す。製品化が実現すれば、疾病予防・健康維持を目指した「飲むナノカプセル」の開発が可能となり、薬局で「飲むナノカプセル」を提供できる時代が到来する。

-

02

OTC医薬品の変革

(新ジャンル「予防薬」を創る)病気の根本原因の一つとして、酸化ストレスが挙げられる。日常的に酸化ストレスを回避できれば、病気を発症する頻度が低下し得る。しかしながら、数ある抗酸化成分含有サプリメントは、飲んでも体の中まで届かないのが現状である。本寄付講座の成果として、飲むナノカプセル製品 (予防薬)が開発されれば、薬局の仕事が「治療薬の提供から予防薬の提供へシフトする」可能性がある。新ジャンル「予防薬」を創り、薬局薬剤師の仕事の本質を変革する。

-

03

ヘルスサイエンスに関連する調査研究

サプリメント、健康食品など摂取者の疫学調査を実施して、ヘルスサイエンスの視点から検証を試みる。また、ニナファーム社が提供しているサプリメントのカプセル技術を活用し、「飲むナノカプセル」の共同開発を進める。

- ●ナノカプセルの製品化・販売(実用化)

行政連携テーマ

-

04

行政連携を目指したアプローチ

ポリファーマシーやオーバードーズ問題を解消すべく、薬局ネットワークを活用したマイナンバーカードの社会インフラの実証実験を目指す。

オーバードーズ問題の解消

乱用に結び付きやすいOTC医薬品を規制がなければ購入できないように、新たな医薬品分類を考える。規制が目的ではなく、人々を薬物乱用の危険から守るための活動として取り組む (売る側の薬剤師の責任)。

ポリファーマシーの解消

マイナンバーカードによって、OTC購入歴と薬歴が、ドラグストア・薬局・医療機関・介護施設と共有できれば、ポリファーマシーの解消につながる。 来局者・患者の健康維持に寄与

添加剤、ワクチン接種歴などからの情報を基に薬物アレルギーを事前に回避- ●行政と連携したプロジェクトの創出

- ●クラウドファンディングの活用

教育テーマ

-

05

博士取得者の育成

本寄附講座では、薬剤師教育が6年制に移行してからウイークポイントであった基礎薬学・医学実験、臨床研究実験、調査研究に関する指導・議論が可能である。また、学術誌投稿・学会発表を通じて、自身の研究テーマを世界に広く発信できるようにサポートする。

研究ができる薬剤師の養成は、論理的思考を涵養し薬剤師業務にとって非常に有益である。薬剤師の地位向上にも貢献し、医師との新たな関わりあいが形成されうる。全国の薬剤師、医師、看護師、栄養士などの医療従事者、社会人の博士号取得の場として、本寄付講座が貢献する。 -

06

薬剤師生涯教育の拠点

北大敷地内のなの花薬局と北大薬学部が連携し研究・教育活動を推進し、薬剤師に限らず多くの医療従事者、本寄附講座の取り組みに興味のある市民に学びの機会を提供する。さらに、一般社団法人医薬総合研究会(日本薬剤師研修センターの研修登録機関/札幌市)と連携して、研究成果等を定期的に配信して、生涯教育(研修単位取得)にも活かすことが可能となる。寄付講座の研究活動が薬剤師の生涯教育に貢献する。

- ●次世代薬剤師の養成に貢献

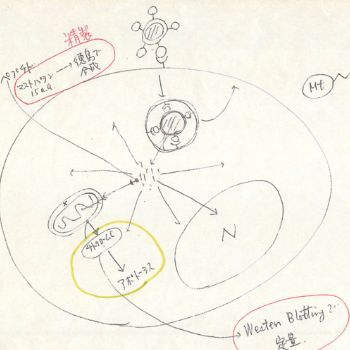

飲むナノカプセルの

構想

-

目標1

炎症性腸炎の緩解期の

再発予防薬の開発- 小腸まで薬を届けることが可能な「飲むナノカプセル」を開発する

- 主治医との連携の基、処方箋薬ではなく、OTC医薬品として予防薬を薬局が提供管理する

-

目標2

ワクチンの経口投与可能

なナノカプセルの開発- 小腸から免疫細胞にまでワクチン成分を届けることが可能な「飲むナノカプセル」を開発する

- 痛みを伴わないワクチン接種は小児領域のQOLに大きく貢献する

-

目標3

認知症予防薬の開発

- 脳に薬を届けることが可能な「飲むナノカプセル」の開発を試みる

- 抗酸化成分を脳に必要量届け続けることで脳機能低下の抑制が期待できる